Da dem Klimawandel zugleich als Auslöser CO2 zugeordnet wird, möchte ich einmal über einen anderen Aspekt sprechen, der UNMITTELBAR lokal Einfluss auf Klima nimmt. Bisher nur auf LinkedIn veröffentlicht, hat dort aber auch nur ein kleiner Kreis Zugang, sodass ich hier den Artikel noch einmal veröffentlichen möchte. Damit er wirklich allen zugänglich ist, die sich im Internet informieren und gern auch mal andere Blickwinkel wahrnehmen möchten.

Ich möchte nämlich einmal auf Besiedlungsdichte und das Ausmaß an Versiegelungsflächen sprechen. Beide hängen auch mit Ansprüchen und Erfordernissen der Gesellschaften zusammen. Aber eben nicht nur. Gerade in den Industrieländer muss man über Umnutzungen und die Reaktivierung bereits versiegelter Flächen sprechen. Und muss etwaig zuvor anders genutzte Gebäude nicht abreißen, sondern „einfach“ neu gestalten.

VERSIEGELUNGSFLÄCHEN sind EIN, und ein für den Klimawandel relevanter Faktor. Einerseits erscheinen Bodenversiegelungen im Einzelfall stets unbedeutend und leicht verschmerzbar. Andererseits allein in der Summe haben auch inkomplette Bodenversiegelungen eine gewaltige Wirkung. Das Thema der VERSIEGELUNGSFLÄCHEN wird zwar keineswegs VERSCHWIEGEN! Aber im Kontext des Klimawandels wird eher wenig darüber gesprochen.

Ich möchte exemplarisch nur 3 Spotlights anknipsen: Tesla, BER (der Flughafen) – und Lüdinghausen.

Das TESLA-Gelände in der Nähe von Berlin, gute 3 km südöstlich von Erkner, runde 9 km südlich vom Kalksteinbruch Rüdersdorf gelegen. Dieser Kalksteinbruch war einst eine hügelige Erhebung. Schon vor runden 800 Jahren nutzte man den Stein mitten im flachen Land, das geprägt ist von Sand- und Lössböden. Etwa seit dem 17. Jahrhundert wird dort systematisch Stein – auch für berühmte Gebäude – gewonnen, und etwa seit 1910 begab man sich unterhalb des Geländeniveaus. Heute wird im Tagebau in seiner größten Tiefe ca. 90 m unterhalb des Grundwassers der Stein gebrochen. – Mit einer größten Breite von runden 600 Metern, einer Länge von ca. 4 Kilometern, liegt der Steinbruch wie eine schlanke Amöbe leicht gebogen in der Landschaft und macht durchaus auf sich aufmerksam. [1]

Gewerbeflächen – relevanter Faktor im Klimawandel

Binnen einer Bauphase von 25 Monaten ging Tesla an den Start – auf einem Gelände, das insgesamt größer als dieser Steinbruch ist. „12.500 neue Jobs, 300 Hektar Fabrik statt Märkischer Kiefer, sechs Millionen Euro Gewerbesteuer“ – so fasst „www.tagesschau.de“ zusammen. [2]

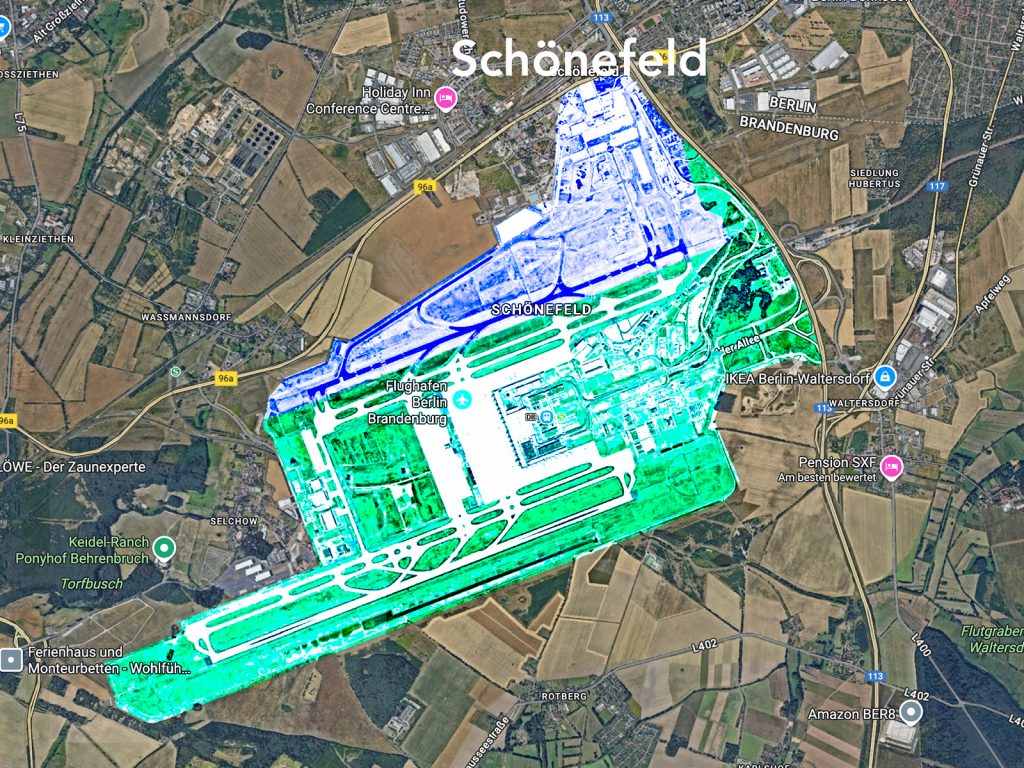

Nächstes Beispiel. Der sowjetische Besatzer eröffnete 1946 bewusst vor den Toren Berlins einen eigenen internationalen Flughafen auf dem Gelände der ehemaligen Henschel-Werke – und wich auf diese Weise dem Sonderstatus des Berliner Stadtgebietes aus. Einst bekannt als Flughafen Schönefeld – und für die DDR das „Tor zur Welt“ – besitzt der heutige Flughafen BER eine eher traurige Berühmtheit (durch Pannen, Verzögerungen und Nachfinanzierungen in der Bauphase). Seine absolute Größe umfasst in etwa das Dreifache dessen, was in letzter Ausdehnung, also mit einer modernen Start- und Landebahn, Schönefeld war. [3, 4]

Dass Flughafengelände nicht nur von Versiegelungsflächen geprägt sind, ist klar. Andererseits ist auch bekannt, dass mehr oder minder kurz gehaltene Grasflächen und das auf jeden Fall Baum- und Busch-freie Gelände einen das lokale Klima weniger ausgleichenden Charakter besitzen, als der natürliche, geschlossene Wald. Sie ähneln klimatisch eher Steppen. Bei klarem Wetter mit Sonnenschein entstehen zumindest Wärme, etwaig auch Hitze – und aufsteigende Winde.

Aber zum dritten, angekündigten Fallbeispiel, dieses mal ganz konkret zum Thema Stadtentwicklung:

Stadtwachstum als Hebel im Klimawandel

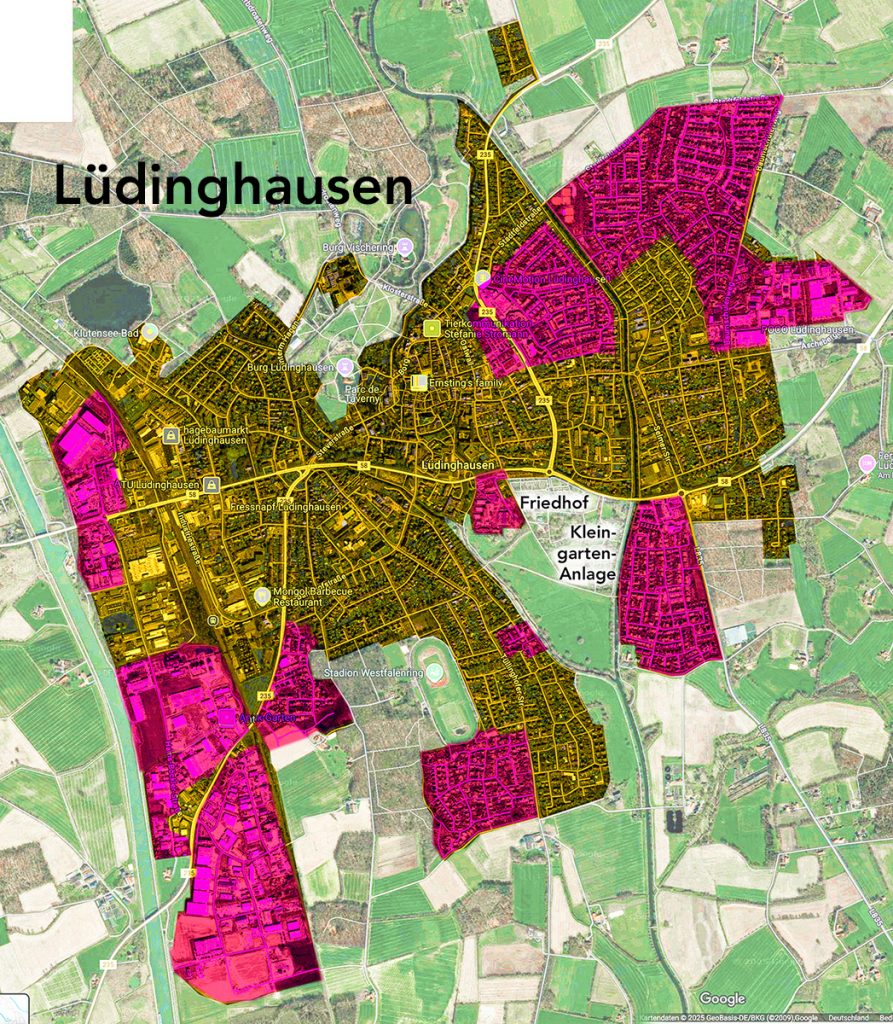

Unser Klassentreffen anlässlich 50 Jahren Entlassung aus der Grundschule hat meinen Fokus mal auf Lüdinghausen gerichtet. Und so habe ich einen Stadtplan reproduziert, der auf das Jahr 1977 datiert, und via Google Maps mit dem heutigen Status Quo verglichen – um festzustellen, dass zwei Fünftel der heutigen Siedlungsflächen (Wohn- und Gewerbegebiete) NEUZUWACHS innerhalb der vergangenen 50 Jahre sind. – (Informell: Hierbei habe ich nur die Kernstadt verglichen, also ohne den Ortsteil Seppenrade; diesen Ortsteil abgezogen werden Lüdinghausen knapp 19.000 Einwohner zugerechnet.) – Nun ist das natürlich nur EINE – und eine kleine – Stadt unter vielen in Deutschland. Darüber hinaus hatte Lüdinghausen mit der Kreisreform von 1975 seinen Status als Kreisstadt verloren und stufte zu einem Subzentrum im westlichen Münsterland herab.

Was sagt das über BODENVERSIEGELUNG aus?

Auch in aufgelockerten Siedlungs- oder Gewerbegebieten ist der Oberflächenabfluss von Niederschlägen mindestens überwiegend; Sickerflächen werden deutlich in den Hintergrund gedrängt, sodass Grundwasserstände beeinträchtigt werden und die Beanspruchung von Bächen und Flüssen als Niederschlagsabflüsse zunimmt. Desweiteren mag eine Siedlung auch noch so begrünt sein: Durch Gebäude und Verkehrsflächen steigt bei Sonnenschein die Temperatur im Gesamt solcher Siedlungsgebiete gegenüber dem für unsere Breiten natürlichen Waldbewuchs deutlich.

Über wärmeren Gebieten steigen die Luftmassen auf – die zudem eine relativ (!) geringere Luftfeuchtigkeit aufweisen, aber tatsächlich nicht weniger Wasser tragen. Dadurch wird mehr Wasserdampf schneller in höhere Luftschichten transportiert, was wiederum konzentrierte Starkniederschläge und Unwetter zumindest begünstigt. Diese gehen – der Wind lässt grüßen – selten dort nieder, wo die Luftmassen aufsteigen. … womit das viel beklagte Thema der extremen Witterungsverhältnisse zumindest einmal angerissen ist.

Und was hat das mit globalem Klimawandel zu tun?

Nächstes Thema – denn ohne dieses geht es nicht: BEVÖLKERUNGSZUWACHS:

Im Deutschen Kaiserreich lebten 1871 ca. 41 Millionen Menschen, im letzten Jahr vor dem Zweiten Weltkrieg ebenso wie noch 1950 waren es knapp 70 Millionen auf deutschem Staatsgebiet [5], 2023 sind es 83,3 Millionen [6].

Deutschland als klassischer Industriestaat folgt einem Schema, das allgemein bekannt ist: Die Bevölkerungsentwicklung ist praktisch abgekoppelt von der Dynamik des weltweiten Bevölkerungszuwachses.

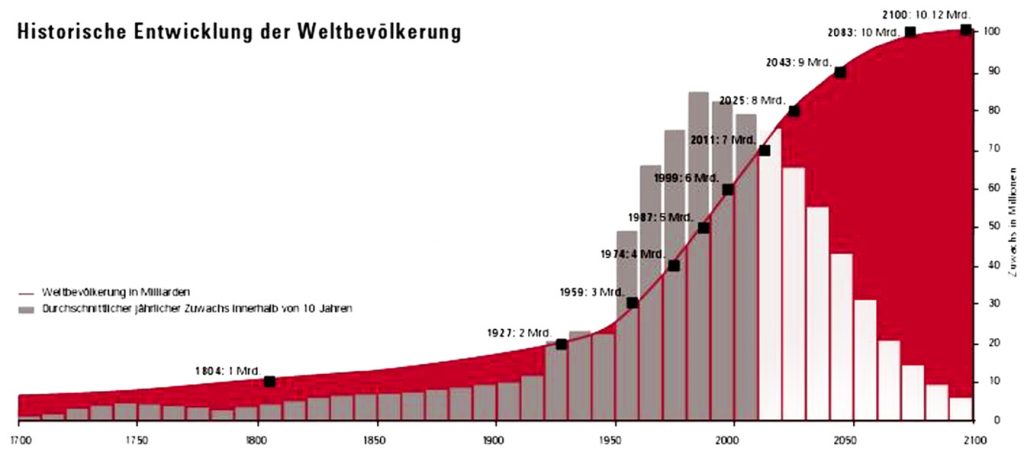

So gibt es einen moderaten Bevölkerungszuwachs weltweit, der sich bis ca. 1930 recht undramatisch liest [7]: Im Jahre 1650 noch hochgerechnete 470 Millionen Menschen auf unserem Globus, sind es 1750 knapp 630 Millionen; binnen weiterer 100 Jahre, 1850 mit 1,13 Milliarden, haben sie sich wiederum noch nicht einmal verdoppelt. Schließlich die 1910er bis 1940er Jahre mögen mit 2 Weltkriegen, mehr noch aber mit Totalitarismen in der Sowjetunion ab 1917, für das Dt. Reich zwischen 1933 und 1945 – die beide auf ihre Weise unsägliche Millionen gefressen haben – ggf. die Dynamik etwas abgeschwächt haben. Aber in Ansehung von (1930) runden 2 Milliarden Erdenbewohnern spiegeln Statistiken solche humanitären Katastrophen schon gar nicht mehr bedeutsam wider.

„Machten die Europäer 1750 noch 18 Prozent der Weltbevölkerung aus, so stellten Menschen europäischen Ursprungs 1930, zum Höhepunkt ihrer Weltdominanz, 35 Prozent“, so schreibt Steven Sinding für das Berlin-Institut [7] und schließt damit insbesondere Nordamerika mit ein.

Aber etwa ab 1950 herum – zu jener Zeit mit gesamt 2,56 Milliarden Bewohnern – entkoppeln sich die industrialisierten Nationen vom Rest der Welt: Die dramatische Dynamik im Bevölkerungszuwachs findet nach 1930 allein in so genannten Entwicklungsländern statt.

Bevölkerungswachstum und Klimawandel

Die nachstehende Grafik zeigt nicht die beste Auflösung. Aber das ist nicht so wichtig, denn die Prognose, die die Vereinten Nationen im Jahre 2010 ausgesprochen hatten, dass die 8-Milliarden in diesem Jahr (2025) erreicht würden, hat ja ohnehin nicht gehalten: Sich widersprechende Quellen sind sich zumindest darin einig, dass im November 2022 die 8-Milliarden-Marke gerissen worden sei. [9, 10] Interessant bleibt also zumindest, anhand dieser Grafik grob auf die globale Dynamik der Bevölkerungsentwicklung zu schauen.

Grafik: Stiftung Weltbevölkerung • Quelle: Vereinte Nationen, World Population Prospects: The 2010 Revision, 2011. – roter Bereich: Weltbevölkerung in Milliarden, graue Balken: durchschn. jährl. Zuwachs innerhalb von 10 Jahren •

Ich schaue auf Bangladesh, einem Land, in dem es nicht MEHR Überschwemmungen gibt als in früheren Zeiten, sondern mustergültig eine explosive Besiedlung (siehe oben: VERSIEGELUNGSFLÄCHEN) im naturgemäßen Überschwemmungsgebiet. Die Bevölkerungs“explosion“ in Bangladesh mag mit aktuell ca. 1,2 % jährlichem Zuwachs nicht mehr dramatisch erscheinen [11]. Bedenklich für die Region und die Menschen hingegen bleibt, wenn jährlich grobe 2 Millionen Menschen auf einem Gebiet hinzukommen, das nicht einmal halb so groß ist wie Deutschland:

Bangladesh – seit der Unabhängigkeit von Großbritannien (1947) noch als Ost-Pakistan eine dem heutigen Pakistan unterstellte Provinz – ist um den Faktor 2,4 kleiner als Deutschland und fällt 1947 mit „nur“ 36,7 Mio. Einwohnern [11, 12] gegenüber 69 Mio. (Gesamtbevölkerung der beiden deutschen Staaten) auch nicht wirklich auf. Im Jahre 2024 hingegen leben im seit 1971 unabhängigen (und 1972 konstituierten) Bangladesh bereits mehr als doppelt so viele Menschen wie in Deutschland: 174,7 Mio. gegenüber 83,6 Mio. [11, 13, 14].

Vielleicht fühlt sich der folgende Vergleich noch etwas greifbarer an – wenn ich nur eine Auswahl dt. Länder nehme: Brandenburg, Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachen, Bremen und Nordrhein-Westfalen zusammengenommen sind 152.266 Quadratkilometer groß – gegenüber 147.570 für Bangladesh. In diesen freien Städten und Ländern Deutschlands leben zusammen 39 Mio. Menschen – gegenüber 175 Mio. in Bangladesh.

Der KLIMAWANDEL ist ein Thema, das bereits seit den 1960er Jahren umfänglich beobachtet und erforscht wird. Viele der Ergebnisse sind noch heute überwiegend unerwünscht, sind allgemein zugänglich, auch anerkannt – werden aber im Mainstream vornehmlich als unseriös dargestellt.

Der britische Wissenschaftsjournalist Nigel Calder – und er war nicht der einzige – hatte 1997 mit seinem Buch „Die Launische Sonne widerlegt Klimatheorien“ (im Original: „The Manic Sun – Weather Theories Confounded“; Pilkington Press Ltd., Northamptonshire, 1997) [15] schon damals auf Studienanliegen hinweisen können, die nicht zustande kommen konnten oder in nur kleinerem Umfang mit privaten Mitteln gestemmt wurden, weil Fördergelder nicht bewilligt wurden. Er hatte klar und durch mehrere Fallbeispiele aufzeigen können, dass die Vergabe von Fördergeldern davon abhängig gemacht wurde, ob eine Bestätigung für die Grundannahme, der Anstieg des CO2-Gehaltes in der Atmosphäre sei für den Klimawandel verantwortlich, zu erwarten war.

Auch konnte Calder schlüssig aufzeigen, wie der These vom CO2 als so genanntem Treibhausgas von bestimmten (von ihm zum Teil auch explizit benannten) Personen aus politischen Gründen ersonnen und mit beachtlichem Aufwand an medialer und Lobby-Arbeit, vielfach auch mit konkretem Druck auf Wissenschafter und Politiker, zügig Anschub verliehen worden ist. – Was sich hier für die eine oder den anderen lesen mag wie eine „Verschwörungstheorie“, wenn ich zuvor von politisch motivierten Interpretationen geschrieben habe, das ist längst Stand des physikalischen Grundverständnisses:

Der relevanteste Faktor im Hinblick auf die kleineren und auch großen Klimazyklen sind die wechselnden Abstände der Erde zur Sonne – die zu Klimaschwankungen über Jahrzehnte, Jahrhunderte und Jahrtausende führen. – Recht amüsant im Hinblick auf den inhaltlich doch eher verzerrenden Buchtitel, der aber zumindest für Aufmerksamkeit sorgt: Es ist an sich nicht die „manische Sonne“, sondern die verrückte Erde, die ein bisschen besoffen um die Sonne herumtaumelt.

Und genau hierzu ist heute auch längst bekannt, dass diese Schwankungen der Erdabstände zur Sonne auf Wechselwirkungen mit den anderen Planeten zurückgehen! Da nämlich wiederum alle Planeten unseres Sonnensystems ihre verlässlichen Bahnen ziehen, deshalb entstehen stets wiederkehrende Konstellationen der Planeten untereinander – was zu Wechselwirkungen der Schwerkraft auf die Bahn der Erde führt. … so, wie das im „Nahfeld“ für den Mond gilt, der dann eine Springtide verursacht, wenn Mond, Erde und Sonne etwa eine Linie abbilden. Und liegen alle drei auf einer perfekten Linie, dann fällt die Springtide besonders hoch aus.

Noch eine jede Physikerin und ein jeder Physiker, mit denen ich mich darüber vertraulich (!) habe austauschen können, hat mir diesbzgl. bestätigt: Der Einfluss der Planetenkonstellationen und einhergehend auf die großen Klimazyklen sind Stand der Kenntnis.

Darüber hinaus muss die Klimawirksamkeit des CO2 vor dem Hintergrund entschieden hinterfragt werden, als die Reaktion des CO2 auf Temperaturanregung zwar schlüssig abgeleitet und innerhalb der Teilchenphysik widerspruchsfrei beantwortet sein mag, aber in der Atmosphäre ein Spurengas bleibt, das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit den Treibhauseffekt NICHT antreibt. – Auch darin sind sich Physikerinnen und Physiker einig. … wann immer sie nicht der öffentlichen Wahrnehmung ausgesetzt sehen.

Und hier nun möchte ich erinnern an die oben ausgeführten Beispiele für die rapide Ausweitung von VERSIEGELUNGSFLÄCHEN – und deren makroklimatischen Auswirkungen, die in der globalen Summe aber eine dramatische Rolle spielen!

Hiermit schließt sich der Kreis für die #Raumakustik, und auch für die #Architektur (weil günstigerweise Bauweisen und Baustile an das sich ändernde Klima anpasst werden): Es sind jene Erkenntnisse, die bereits in den 1990er Jahren vorgelegen hatten, aber bis heute geflissentlich ignoriert werden, mit denen man insbesondere für die KLARHEIT von SPRACHE in Kommunikationsräumen viel mehr machen könnte – wenn man nicht unablässig und lautstark den Nachhallzeiten eine Bedeutung zuspräche, die dem Nachhall gar nicht zukommt. Es ist in Wahrheit das KANTENVOLUMEN, das den eigentlichen und ursächlichen Einfluss auf die #Sprachverständlichkeit in Kommunikationsräumen nimmt.

- – – –

[1] Jubitz, Karl-Bernhard & Göllnitz, Dieter: Geotopschutz im Tagebau Rüdersdorf bei Berlin; Brandenbirgische Geowissenschaftliche Beiträge 1/96

[2] www.tagesschau.de – Petersdorff, Griet von + Krauss, Martin: „Eine Region zwischen Wachstum und Widerstand“; 17.11.2024

[3] Goldmann, Sven: Flughafen Schönefeld – das „Berliner Loch“; Bundeszentrale für politische Bildung, 22.10.2024

[4] Website der „Flughafen Berlin Brandenburg GmbH“

[5] Statistisches Bundesamt: Statistisches Jahrbuch 2011

[6] Quelle: Weltbank

[7] Johannes Gutenberg-Universität Mainz; Numerische Mathematik, Weltbevölkerung 1650 – 2050

[8] Sinding, Steven: Wachstum der Weltbevölkerung; Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung; Artikel von Okt. 2007, aktualisiert 2012

[9]Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; „8 Milliarden Menschen – 8 Milliarden Chancen“, 3. November 2022

[10] Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung; „Weltbevölkerung erreicht 8 Milliarden“

[11] Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

[12] O’Neill, Aaron: Population of Bangladesh 1800-2020 und Statista, 2025

[13] Die große Chronik-Weltgeschichte; Wissen Media Verlag GmbH, Güterloh/München, 2008

[14] Statista

[15] Calder, Nigel: Die Launische Sonne widerlegt Klimatheorien; Dr. Böttiger Verlags-GmbH; 1997